Wessen wird hier eigentlich gedacht?

Es mutet schon paradox an, dass ausgerechnet die namensgebende und bereits im Ursprungsbau solitär als Gedächtnisort errichtete Eingangshalle den Krieg überlebt hat. Vom einstigen sakralen Ort ist der säkulare, politische Ort stehen geblieben. Er ist in das Zentrum eines neuen sakralen Ortes integriert worden und hat dort selbst jahrelang seinen Ort gesucht.

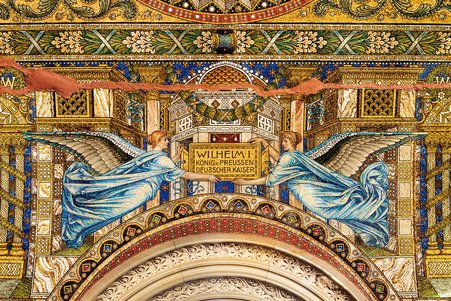

Während in seiner ursprünglichen Intention hier der Preußenfamilie gedacht werden sollte, hat sich das Objekt des Gedenkens mit dem Fortlauf der Geschichte gewandelt. Umso wichtiger ist nicht nur der Erhalt dieses monumentalen Überrestes mit seinen kunsthistorischen Zeugnissen, sondern auch der Name der Kirche. Der Name der Kirche hat irritierendes Potential und darin wieder erinnerungspolitische Bedeutung. Name und Gedenkhalle mit ihren schmuckvollen Mosaiken erinnern an die Schichten, die vor dem Zweiten Weltkrieg existierten und damit auch zum Gewordensein der Kollektiven Identität gehören.

Darauf schichten sich die jüngeren Zeugnisse. Sie affizieren direkter, fordern die Besucherin zu einer inneren Haltung heraus, der sie sich nicht entziehen kann. Als ‚Narben‘ evozieren sie Gefühle wie Schrecken, aber auch Scham und empfundene Schuld, oder Erinnerungen an Familien-Traumata und Trauer. Die Narben der Zerstörung erinnern an die menschengemachte Vernichtungskraft im Zweiten Weltkrieg und sie zeugen von den Versuchen und Chancen von Versöhnung, Frieden und Integration. Die Singularität des Holocaustes wie auch der Zweite Weltkrieg fordert jeden zu einer Haltung heraus. Das gehört zur kulturellen DNA der Identität der Menschen, die in Deutschland geboren werden, die durch familiäre Wurzeln mit der Geschichte der 30er und 40er Jahre untrennbar verbunden sind. Die Mauern der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zeugen sichtbar von der nicht revidierbaren Zerstörung, und sie erinnern an das Ringen um politische und theologische Positionierung innerhalb der Geschichte. Der Eiermann-Bau überführt die sichtbare Zerstörung, den epochalen Einschnitt, den der Alte Turm bleibend als Mahnmal erinnert, in die Kraft der Versöhnung und Integration.

Doch auch im 21. Jh. lagern sich hier weitere Schichten der Geschichte an. Wenn das Fundament des Podiums, auf dem das Gebäude-Ensemble steht, von einem heute vergoldeten Riss durchzogen ist, und wenn auf dem Podium Fotos und Namen von Menschen stehen, immer wieder umsäumt von Blumen und Kerzen, erinnert dies an den Hass und das islamistisch motivierte Attentat von 2016 auf dem Weihnachtsmarkt. Diese Schicht unterscheidet sich von den anderen in ihrer kurzen geschichtlichen Distanz. Die Menschen, die 2016 miterlebt haben, wirken heute noch auf dem Breitscheidplatz und seiner Umgebung. Hier hat sich ein mit den Gefühlen des Schreckens, der Angst, der Trauer verbundene Erinnerung eingestellt, die selbst noch im Werden begriffen ist.

Der Text ist ein Auszug aus einem Essay von Dr. Sarah-Magdalena Kingreen.